近日,我校国家电磁辐射控制材料工程技术研究中心邓龙江院士团队毕磊教授在NatureCommunications发表题为“Observationofopticalgyromagneticpropertiesinamagneto-plasmonicmetamaterial”的研究论文。电子科技大学博士研究生杨伟豪为论文第一作者,毕磊教授、秦俊副研究员和湖南大学段辉高教授为共同通讯作者。电子科技大学为论文第一单位。

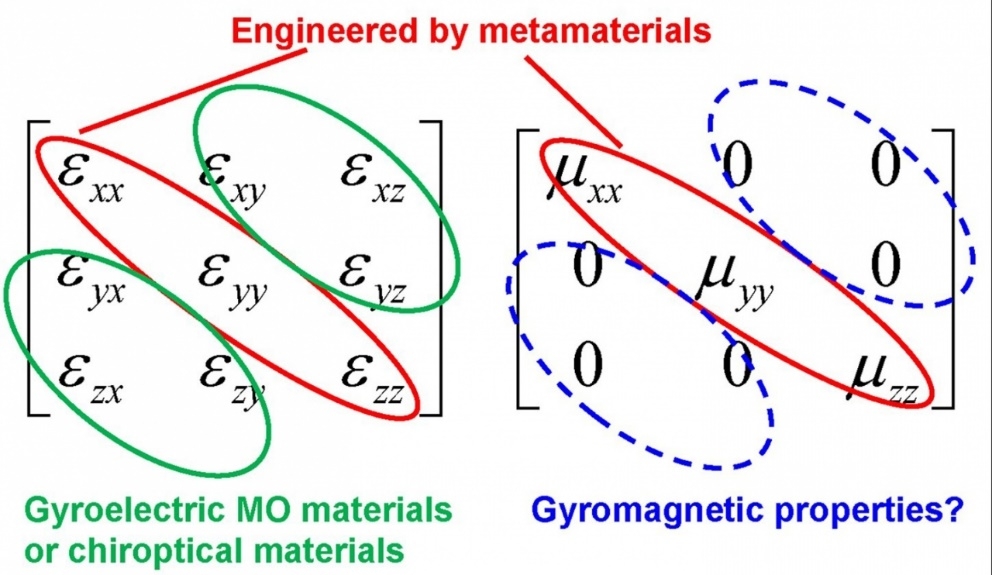

材料的光学性质由其光频介电常数和磁导率张量等电磁参数决定,由于磁性材料的拉莫进动频率远低于光频,前苏联物理学家朗道(Landau)和利夫希茨(Lifshitz)认为,在处理光频问题时,无论何种材料其磁导率必定为1。超材料的出现改变了这一论断,JohnPendry和DavidSmith等科学家在上世纪末的杰出工作证明,通过人工亚波长结构,可以使材料的表观磁导率不等于1,甚至小于0,即“光频磁性”(opticalmagnetism),极大丰富了人们基于超材料对电磁辐射的调控能力,出现了诸如负折射等自然界不存在的光学现象。然而,目前的超材料只能调控磁导率的对角元,能否调控磁导率的非对角元,出现所谓的“光频旋磁”(opticalgyromagnetism)和“双旋(旋电和旋磁)”(bi-gyrotropic)超材料(如图1所示)?这是目前国际上还没有解决的问题。

材料的光频电磁参数

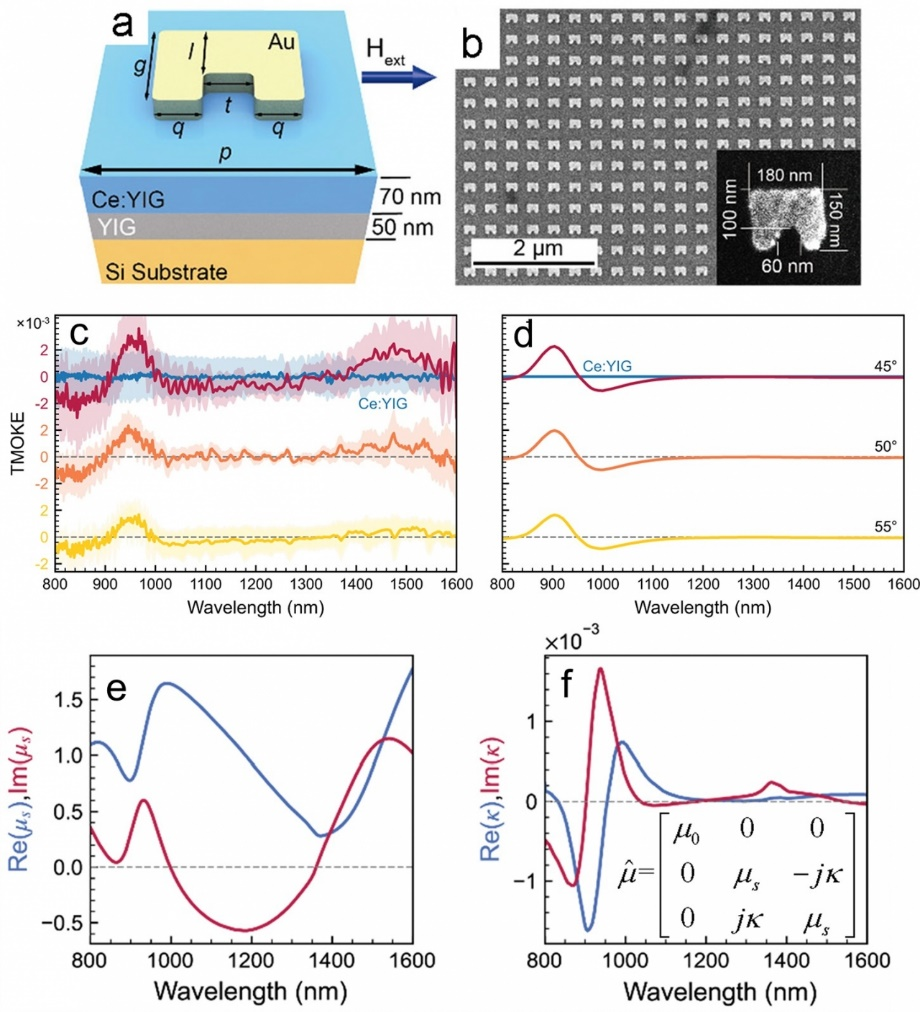

本工作中,作者首次在理论和实验上证明了具有特定结构的磁光表面等离激元超材料中存在“光频旋磁”特性。作者通过理论推导、电磁仿真和实验制备等系统工作,提出了“光频旋磁”和“双旋”超材料的理论设计和实验制备方法,为这种人们长期以来一直寻求的材料提供了可行方案,如图2所示。作者还将该方法一般性的推广到了任意电磁波频段,从而发展出了一类新的电磁超材料,丰富了人们调控电磁辐射的技术方法和材料体系。

这些进展是结合了电子科技大学国家工程中心在磁光薄膜制备、表征手段和湖南大学、中物院微太中心在表面等离激元纳米结构精确加工能力的基础上实现的。其本质思路与“光频磁性”材料的实现有异曲同工之处:“光频磁性”超材料是采用人工结构,改变了普通材料中的局域极化电流的方向形成环流,实现了“光频磁性”;“光频旋磁”超材料是采用人工结构,改变了磁性材料中的局域极化电流方向,实现了自然界不存在的磁光效应,即“光频旋磁”特性。

图2.光频旋磁超材料a.超材料结构b.制备的超材料SEM图c.超材料的s-偏振TMOKEd.仿真的s-偏振TMOKE。通过参数反演得到的超材料e.对角元和f.非对角元参数

这一效应的发现也经历了思考和反复论证的过程。作者们开始试图通过近场和远场的联系来解析材料的电磁参数,但很快陷入了循环论证。在僵持一年多后,文章的第一作者杨伟豪同学发现,可以通过特殊的实验现象,即s-偏振TMOKE,这一自然材料中不存在的光学效应,来判断是否具有“光频旋磁”效应。从而转换思路,从实验出发找到了该效应的确凿证据。文章作者进而通过严格的理论推导和参数反演,构建了该类超材料的一般性设计方法。

该研究得到了国家重点研发计划、国家自然基金、四川省科技厅省院省校等项目的资助。

相关链接:

毕磊,电子科技大学电子科学与工程学院教授,国家重点研发计划项目负责人。以第一或通讯作者在NaturePhotonics,NatureCommunications等期刊发表论文65篇,获授权中国发明专利16项,申请PCT专利2项。获国家级人才称号、自然科学基金委优青、国际光学工程学会研究优秀奖等荣誉。现任中国材料研究学会青年工作委员会理事,中国材料研究学会超材料分会理事。

秦俊,电子科技大学电子科学与工程学院特聘副研究员。2019年于电子科技大学获得博士学位。在NatureCommunications,ACSNano等期刊发表论文30余篇,获授权中国发明专利6项;主持国家自然科学基金1项,参与国家重点项目2项;担任SCI期刊OpticalMaterialsExpress,JournalofMagnetismandMagneticMaterials评委。